SHIONOGI DATA SCIENCE FES 2023

SHIONOGI DATA SCIENCE FES 2023

データサイエンスとのコラボが生み出す新しい価値 ーやりたいが繋がる場所ー

2023年3月1日に開催した SHIONOGI DATA SCIENCE FES 2023 の模様をレポートいたします

(※イベントの詳細は こちら でご確認いただけます。)

当日は約700名の方にご参加いただき、多くのご関心をお寄せいただけたことを嬉しく思うとともに、本イベントが “協創” の場となれば幸いです。

第1部では、データサイエンスと6つのトピックの掛け算をテーマに、会社や産業の枠を超えた “協創” をキーワードとして、各分野のスペシャリストをお招きし、ご講演いただきました。

本記事では、前半3つのトピック(データサイエンス×人工知能 / デバイス / 教育)の講演内容をご紹介します。

後半3つのトピック(解析環境・DB活用 / スポーツ / 感染症)についても、別記事にてぜひご覧ください。

Topic 1: データサイエンス×人工知能

近年、病気の早期発見や治療のカスタマイズ、医療コストの削減など、ヘルスケア分野における人工知能・データサイエンスの活用が加速しています。

このセッションでは、ヘルスケア業界の最新の動向と今後のビジネス展望について紹介されました。

【基調講演1】アメリカの最先端事例から見るデータ・サイエンスとAIがもたらすデータ・ドリブン・ヘルスケア改革

清峰 正志 氏(Kicker Ventures Founder & Managing Partner)

データサイエンティストが創るビジネス ~AI SAS Programmerの事例から学ぶ~

木口 亮(塩野義製薬株式会社 データサイエンス部)

「データサイエンティスト=分析屋」という固定観念を超え、“ビジネスを創る存在”としてのあり方を提示しました。

社会課題全体を“ビジネス課題”と捉え、目的ドリブンでの“協創”推進が重要であるとし、以下の3つのポイントが紹介されました。

- ビジネスを創る(目的の明確化)

- 破壊+協創(目的ドリブンな柔軟な連携)

状況に応じて技術・パートナー企業を柔軟に選定する姿勢 - 完璧を目指さない

医療AIにおいては「ある程度の許容」が重要であり、目指すべきは100%ではなく“人らしさ”の支援

医療のゴールは「病気を治す」から「人が人らしく生きる」へとシフトしており、今後はAIやデバイスが医療を支える存在となる未来を見据えていると語られました。

Topic 2: データサイエンス×デバイス

今後、様々なデバイスからリアルタイムで継続的なデータ収集が可能になり、それら蓄積されたデータから新たな洞察を得ることが可能になると予想されます。

本セッションでは、それら蓄積されたデータの医療分野への活用の展望について紹介されました。

Fitbit Innovation -継続モニタリングが開く可能性-

千川原 智康 氏(Google合同会社 Head of Fitbit Japan)

千川原氏: デバイスを通して取り組んでいる事例として、ある企業では、Fitbitでカウントされる歩数を組み込んだポイントプログラムを実施し、大幅な生活習慣病関連医療費の削減効果が得られました。 また、別の研究では脳卒中患者に対してFitbitによって取得されたデータを可視化し、運動指導を行うことで再発率を低減させるなどの行動変容の事例が報告されています。 またCOVID-19の感染や重症化の予兆をつかめる、さらには睡眠時無呼吸症候群や、うつ病などのメンタルの領域でも診断のサポートに貢献できることが示唆されています。

私たちが考えるウェアラブルデバイスがもたらす本質的なイノベーションは3つあります。

- 1つ目: 従来はスナップショット的に一時的な瞬間を切り取って体の状態を見ていたものが、ウェアラブルデバイスによって継続的なモニタリング (continuous monitoring) が可能になったこと。

- 2つ目: 継続的なモニタリングを遠隔から行うことができること。

- 3つ目: 継続したモニタリングによって、これまで自覚できなかった、将来発生しうるイベントの予兆の検知ができる可能性があること。

これら3つのイノベーションをうまく活用することで現在の医療をこれまでにない視点からサポートし、意識の向上 (well-being) に大きく貢献することを目指したいと考えています。

デジタルデバイスを活用したうつ病の再燃予測の事例紹介

秦 彩乃(塩野義製薬株式会社 データサイエンス部)

秦氏: 日本では高齢化が進み、医療は治療中心のみならず、予防や未病ケア、早期診断、予後にも注目が集まってきており、デジタルデバイスの導入により、個人の日常データの蓄積や活用もされ始めています。

デジタルデバイスの活用事例として、京都大学、奈良先端科学技術大学院大学、塩野義製薬 データサイエンス部の3者で実施した「うつ症状の再燃予測アルゴリズムの開発」を紹介します。

うつ病は、気分障害の一種で日本を含む多くの先進国で患者数が増加傾向にあり、大きな社会課題となっています。 うつ病は、治療により寛解しても再燃・再発が多い疾患で、この兆候や前駆症状の早期発見が大きな課題となっています。

私たちは寛解期のうつ病患者さんから取得した生体データと行動ログデータを用いて、機械学習のアプローチによる再解析を行い、再燃・再発に先だって生じる活動パターンの変化の検出と予測精度の高いモデル作成を目指しました。

本研究の成果として、患者さんの寛解時における生活パターンの類似度によって2つのグループに分けてモデルを作成・予測をすることでより高精度の予測を実現できることを確認しました。

本日ご紹介したアカデミアとの“協創”からの次のステップとして、薬剤の提供だけでなく、本技術を用いて患者さんの生活をサポートしQOLの向上に貢献するサービスの提供の実現を考えています。

Topic 3: データサイエンス×教育

様々な場面のあらゆる意思決定がデータに基づいて行われることが求められ、データに基づいて課題を解決する能力、“データサイエンス力”を身に着けた人材の育成が急務とされています。

本セッションでは、アカデミア、企業の両方の視点が紹介されました。

【基調講演2】滋賀大学データサイエンス学部の取り組みとデータサイエンス教育のねらい

松井 秀俊 氏(滋賀大学 データサイエンス学部 准教授)

日本においては2017年、滋賀大学でのデータサイエンス学部の設立を皮切りにデータサイエンス関連の学部が増加しました。 それ以前は統計学の学位は非常に少なく、統計・機械学習に基づく人材育成が急務とされていました。

滋賀大学では「データサイエンスとは何か」という定義に立ち返り、データエンジニアリングや統計的分析のスキルに加え、 実データに基づいて新たな価値を創造する力を育成の柱としています。

250社以上の企業との連携実績があり、課題に即した講義や共同研究・コンサルティングを実施。 一方で統計学専門教員の不足という課題も抱えており、企業・自治体の「駆け込み寺」となるにはさらなる取り組みが必要としています。

データのあるところには活用の余地があるという考えのもと、従来リーチできていなかった分野への展開も視野に入れています。

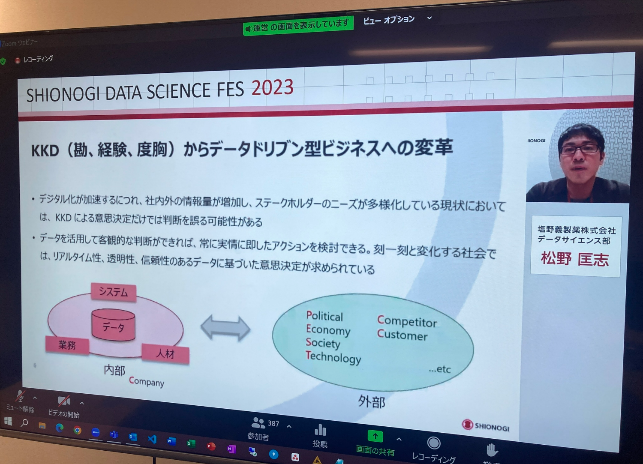

実ビジネスにおけるデータサイエンス人材教育の必要性と SHIONOGI での取り組み

松野 匡志(塩野義製薬株式会社 データサイエンス部)

急速に変化する経営環境の中で、客観的なデータによるリアルタイムな意思決定が求められています。 SHIONOGIでは、データドリブン型組織への変革を目指し、内製での人材育成プログラムを展開しています。

単なる分析人材の育成にとどまらず、意思決定層(マネジャー・リーダー)の理解を促進する層別プログラムを設計。 講座後も継続して課題解決に取り組める体制を整えています。

社内の様々な職種から参加があり、満足度は高いものの、今後はビジネス成果への貢献度を効果検証していくフェーズにあります。 ボトルネックの特定と最適な施策の実行を通じて、データドリブン経営の実現を目指しています。

Topic 4: データサイエンス×解析環境/DB活用

製薬企業に限らず企業活動の中では様々な場面でデータが生まれ、その活用が求められています。

本セッションでは、データの収集、管理、活用に関する戦略と展望が紹介されました。

AWS で実現する協創のためのデータ解析基盤

石尾 千晶 氏(アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 ソリューションアーキテクト)

「協創」を実現するには、企業のノウハウを活かしつつ、プライバシーを保護した柔軟な実験環境が必要です。MELLODDYプロジェクトでは、化合物ライブラリを秘匿したまま共通モデルを構築し、活性予測精度を10%向上させました。

また、新規事業としての下水サーベイランス(AdvanSentinel)では、サンプルIDや権限管理の煩雑さ、国際基準対応への課題がありましたが、AWS上でのアクセス管理とデータ共有基盤を構築することで解決されました。

AWSの柔軟なサービス連携により、多様な業界の協創を後押しできることが強みであり、今後も企業ニーズに合わせたサポートを提供していく方針です。

SHIONOGI における次世代データマネジメント

塩野義製薬 データサイエンス部 S.E.

塩野義製薬をはじめとする創薬開発を行う製薬企業では、薬の研究開発をして終わりではなく、患者さんの手に届くまでに様々な領域の業務を経て、各領域で多様なデータが発生しています。データサイエンス部ではそのデータをひとところに集約・管理し、データの資産価値を高めるためにセントラルデータマネジメント (CDM) を行っています。

CDMには大きく2つに分けて、業務システム間のデータ連携におけるデータハブの役割と、データを活用しやすい形で準備しておくデータウェアハウスの役割があります。私たちが考えるデータマネジメントのあり方として重要なポイントは、ニーズを先取りし能動的であること、そして中央集権型を脱却し分散型データコミュニティを形成することです。

SHIONOGIでは、データを収集したその先の活用シーンと要件を提案することや、データから導き出した仮説をビジネスサイドに提案することもデータマネジメントの役割と考えています。

また、分散型データコミュニティとは、分析者自身がデータ管理者となって、データを持ち寄る仕組みです。データ活用が進めば進むほど各分析者の目的が多様化するなかで、データウェアハウスに各分析者の視点を素早く、的確に取り入れることが可能になります。SHIONOGIのデータマネージャは、この分散型データコミュニティを運営管理することで企画提案につながるアイデアを得られるとも考えています。

ビジネス課題解決のためのデータ活用 ~データ蓄積から分析・可視化まで~

塩野義製薬 データサイエンス部 福永 真一

福永: ビジネス領域において人の経験、勘に基づいた意思決定ではなく、データに基づいた意思決定が求められています。データドリブン型ビジネスを行うための全体像として、目的を明確にし、仮説検証サイクルを高速で回していく仕組み作りが重要だと考えています。ビジネス部門におけるデータ活用を進める上で、データの利用のスピード面、情報クオリティ面での課題があるのではないでしょうか。

塩野義製薬では、このような課題を解決するには、どのような意思決定がビジネス上重要なのかを特定し、どのようなデータが必要かという検討が重要だと捉え、その上でその意思決定に必要なデータを収集、蓄積を行っています。その上でデータの可視化やビジネス領域ごとに意思決定に必要なデータを分類・整理し、活用しやすいデータテーブル構造を設計して蓄積を行っています。これらを提供するだけでなくその効果検証も実施しており、アンケートによると週あたり約120時間の業務効率化の効果が得られたという結果が出ています。さらに一度提供して終わりではなく、可視化データの質とユーザビリティを継続的に改善させるサイクルを確立し、ユーザーの満足度向上を図っています。

現在は医薬品情報提供領域におけるデータ活用支援を行っておりますが、今後、人事や資産経理データ等について意思決定を検討するためのデータ活用支援にも拡大したいと考えています。

Topic 5: データサイエンス×スポーツ

製薬企業のデータサイエンス系イベントのテーマとしては珍しく、イメージが湧かない方もいらっしゃるかもしれません。

本セッションでは、スポーツにデータサイエンスを適用した事例を通じて、意外なヘルスケアとの繋がりが紹介されました。

スポーツ脳科学研究の取り組みについてのご紹介

那須 大毅氏 (NTT コミュニケーション科学基礎研究所・柏野多様脳特別研究室)

那須氏: スポーツ脳科学研究の取り組みについて、日本ソフトボール協会との共同実験の事例を紹介します。 私たちはソフトボール競技の中でもメインとなるピッチャーとバッターの対戦に着目し、対戦中の選手の全身の運動計測を行いました。ストレートとチェンジアップでは球速が異なるのでタイミングをずらして打撃する必要がありますが、日本代表選手はタイミングをずらすことができている一方で、若手選手はずらすことができていないことが分かりました。

日本代表選手はこの球種の判断に必要な情報を投手の投球フォームから読み取っているのではないかと仮説を立て、VR上でバッティング環境を再現し、実際の打撃と同じように選手にバットを振ってもらい、投球フォームと球種を入れ替えることでバットを振るタイミングが狂わされるかを検証しました。

その結果、タイミングは狂わされ、打者はその入れ替えに気づいておらず、打者は無自覚的、潜在的に投球フォームからの情報を使っていることが明らかになってきました。私たちはスポーツの現場にある素朴な疑問や課題に対して科学的にアプローチをして、そこから得た知見、アイデアを基に脳のメカニズムに立脚した、現場で使える技術や知識を提供することを目標としています。アスリートを対象とすることで人間の多様な能力と技を深く理解することが可能であると考えています。

VR デバイスを用いた無意識下におけるバッティング技術の向上 ~ソフトボールとヘルスケアの意外な繋がり~

塩野義製薬 データサイエンス部 馬場 崇充

馬場: 私たちは社会、IT技術、個々人の価値観などの変化と共に変わっていく、治療を含めたヘルスケアへのニーズに応えるため、異業種の方々と協業しHaaS (Healthcare as a service) の実現を目指しています。本取り組みは、本日のご発表者でもある那須さんらNTTの方々と協業して進めたものです。

ヘルスケアサービスを考える上で、まずはスポーツ選手というご自身のコンディションコントロールに関心の高い方たちのデータを取得し、パフォーマンスを向上するための打ち手を考えることを試みました。パフォーマンスの指標として、脳機能の一つである潜在的な認知判断能力に着目し、VRを用いた仮想空間内での視覚的トレーニングを行い、この機能の向上を図りました。

研究のステップとして、まずVRデバイスによって潜在的な認知機能を正しく評価できるか、次にVRデバイスを用いたトレーニングを行った場合、潜在的な認知機能の強化が可能なのかを検証しました。本研究の結果、VRを用いたトレーニングで、時間や場所の制約を受けることなく、ソフトボール選手の潜在的な認知機能の評価と向上が可能であるという示唆が得られました。

本研究の対象とした潜在的な認知判断能力はスポーツ以外でも重要な能力であり、本研究の成果はデータサイエンス、スポーツと脳科学というかなり意外な組み合わせによって得られたビジネスの種だと思っており、今後の展開についても引き続き検討しています。

Topic 6: データサイエンス×感染症

コロナ禍と言われるようになり約3年が経ちましたが、まだ流行が完全に収まったといえる状況ではありません。COVID-19を含む感染症に対し、どのような対策、制御ができるのかアカデミアと企業の観点から紹介されました。

【基調講演3】感染症の数理モデルと観察データ

西浦 博氏(京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 環境衛生学分野 教授)

西浦氏: 感染症の流行対策に数理モデルが使用されたのはCOVID-19が初めてだと思います。世界中でできるだけ死亡者数を減らすためhammer and danceという抑制政策が展開されてきました。流行が起こり医療が逼迫しそうになれば、ロックダウンなどで人の接触を低減して流行を遅らせピークを低く維持し、ワクチンや治療薬が開発されるまで時間を稼ぐというのが、医学的な対策がない段階でのCOVID-19との付き合い方でした。この状況の中でデータを用いて政策にアドバイスをしなければならなかったメンバーの一人として今回の経験では反省点がたくさんあり、記録に残す必要があると思っています。例えば死亡者数のデータと向き合いきれていなかったことや、人流 (人の移動) の影響が実際にはどうだったのか、一つ一つのデータをしっかりともう一回紐解いてモデル分析をしながら明らかにしていく必要があると考えています。 データは落ち着いて正しくハンドルすれば、うそをつくものはなく、そこがデータサイエンスの魅力だと思っています。感染症に関しては政策などの事後評価も大切ですし、将来新しいパンデミックが起こるかもしれないことも想定しながら研究を続けていきたいと思っています。本日聴講くださったみなさんの一人でもこの分野にご興味を持っていただけたら嬉しいです。

データサイエンスを通した感染症への関わり方

藤田 智紀(塩野義製薬 データサイエンス部)

藤田: パンデミック下において、感染症に関する様々な情報の定量化が求められています。これらに応えるため、データサイエンス部では、様々なデータを目的に合わせて活用して課題解決に取り組んでいます。ここでのアプローチはモデリング&シミュレーションの考え方をベースとしており、現実世界の現象を数式に落とし込み数学の言葉で理解することで、現象の解明につながるよう努めています。社会の状況の変化にもデータサイエンスの面から迅速に対応できるよう、即時性・追跡性の高い統一されたデータベースの構築や、より柔軟なモデリング・シミュレーション技術の開発が必要だと考えます。 その一つの検討例として、マルチエージェントシミュレーション (MAS) によるミクロレベルでのモデリング&シミュレーションを行いました。一人ひとりの自律的な行動をモデル化し、ワクチン接種シナリオの違いによって感染重症者数にどのような変化が見られるのかシミュレートし、経済への影響を最小限に抑える行動規制戦略の最適化について強化学習を組み合わせた検討も行うことで、仮想空間上を活用した、より効果的な意思決定の可能性が示唆されました。今後このようなモデル化に使用できる個人レベルのデータ収集が進めば、様々なAI・シミュレーション技術の活用により感染メカニズムの解明や感染拡大防止の意思決定への大きな助けとなることが期待されます。

リハーサルや開催当日の様子

今回は完全オンラインのイベントだったため,外部講演者の方にお越しいただくことは叶いませんでしたがSHIONOGI社員はオフィスから参加し講演を行いました.

今回はデータサイエンス部での初めての大型の外部イベントということもあり,事務局や講演者はリハーサルも綿密に行いました.

“革新的なサイエンスとテクノロジーを活かして、世界のヘルスケアに大きなインパクトを与えたい”をモチベーションに、アメリカのベンチャーキャピタルとして活動しています。

AIを社会で活用するためには、AI技術の成熟度だけでなく、データの「種類・精度・質・量」がすべて揃う必要があると指摘されました。 特にウェアラブルデバイスによってリアルタイムのデータ収集が可能となったことは、ヘルスケア領域における大きな革命と語られました。

一方で、AIにはバイアスやブラックボックス化、オーバーフィッティングといった課題も存在します。 技術力だけでなく、UX・マーケティングなどの周辺要素を統合して初めて、AIの社会実装が成功すると強調されました。

今後は「AIを活かす」「AIに活かされる」時代が到来していると締めくくられました。